今日は占いの考え方のもとになっている陰陽五行説について書こうと思います。

「陰陽五行説」って聞くだけで難しそうだな・・・って思いますよね。

でも、中国では誰でも知っている常識みたいなものなので

日本人の多くの人に馴染みがないだけで、実は日本の生活に溶け込んでいるよ。

簡単に言うと

世の中を陰と陽で考える「陰陽説」と、それとは別に発生した世の中を「木・火・土・金・水」の5つの要素で考える「五行説」、この2つの考え方が合わさったものが陰陽五行説です。

陰陽五行の考え方は古代の人々が自然と対峙しながら壮大な宇宙観ですが、現在も生活の中で残っています。日常生活のどんなところで使われているのか、背景を知ることも楽しいですし、意識することで私たちは自然と調和して生活することにも繋がっています。

私たち人間も自然の一部。宇宙の自然の摂理の中で生かされてい。

私は五行に触れたのは四柱推命を勉強するよりもずっと前、健康のために反射区(日本でいう足ツボ)を勉強した時なんですが、心が震えるほど感動したのを覚えています。

壮大な自然の摂理を日頃考えて生活していないけど恩恵を受けていて、体系化した昔の人を尊敬します〜

わかりにくいなーと思われる方は、

「2500年前から伝わる壮大なおばあちゃんの知恵袋」って思ってもらえるといいかも〜。

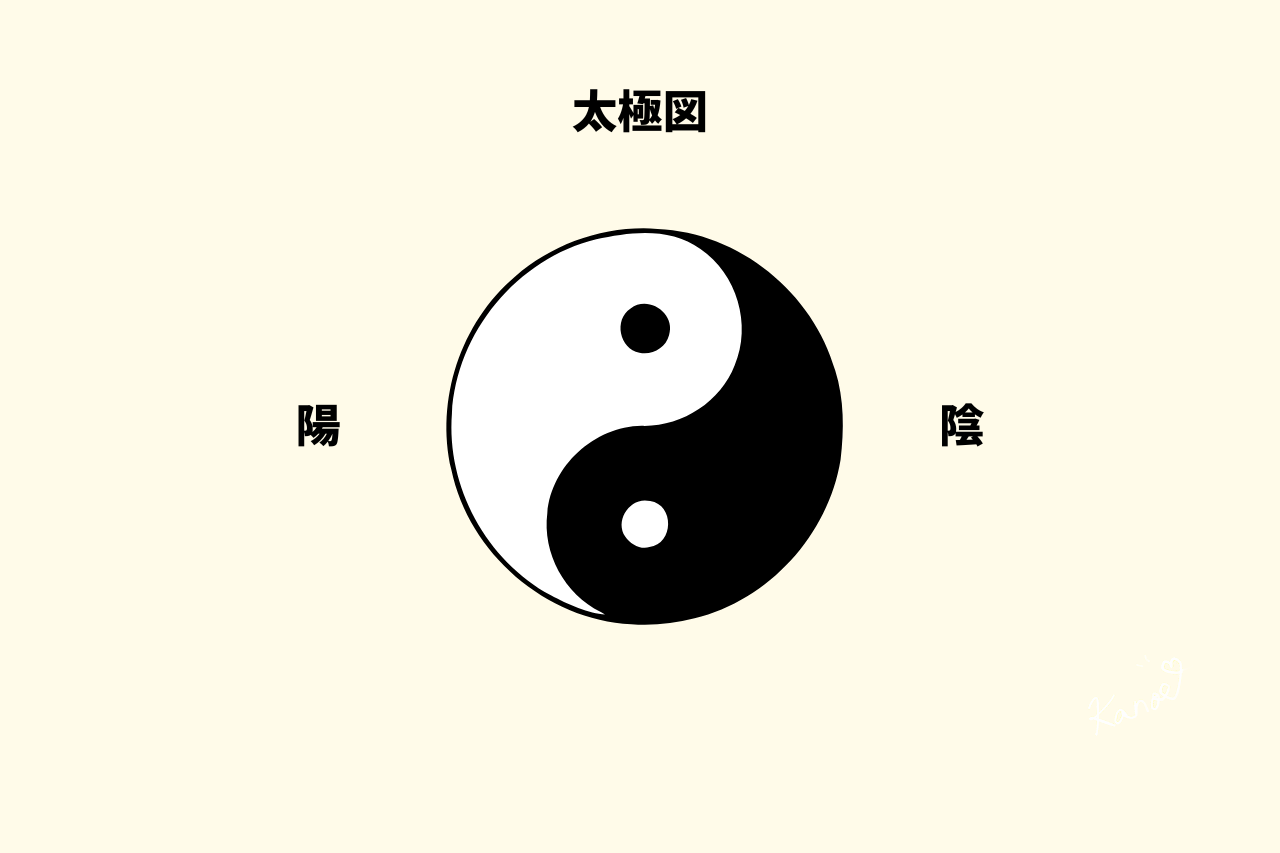

陰陽説って?

陰陽説、陰陽思想は、約2500年前に中国で生まれた思想で、すべての事象は相反する2つの性質を持つ陰と陽から成り、それらがお互いに影響しながら、補い合い、調和し合って万物を生成し発展していくというものです。

それを表したのが「太極図」。

一度は目にしたことがあるマークだと思います。白と黒の勾玉を合わせたようなデザインですが、どちらにも反対色の黒い丸が入っています。世の中は陰と陽という相反する2つのものでできていて、それぞれが独立して存在はしないのです。陰陽がお互い影響し合って存在していて、片方があるからもう片方もあるというような考え方です。

しかし完全な陰や陽はなく、必ずしも相反するものの要素がもう一方の中に存在する。陰の中にも陽の性質があり、陽の中にも陰の性質がある、ということを表したのが勾玉の中の黒丸と白丸。(これを陰中の陽、陽中の陰と言います。)

陰と陽は止まることはありません。お互いにバランスをとりながら常に変化し回り続けます。

すごく調子のいい人で、調子に乗りすぎてしまうことってありませんか?

例えば人に褒められることが続いて、調子に乗ると大失敗をする。

こんな時、「陰転してるわー」なんて言ったりします。

人から褒められることが続いても、己を見失わず、人に感謝し、謙虚でいること。

陰陽は回っているのでどちらも回ってきますが、人は驕り高ぶると、大きな陽の後には大きな陰が巡ってくる。気をつけなければいけませんね〜

陰陽説が日本の生活に根付いている

ここで陰陽表に注目してみよう。

| 陽 | 天 | 男 | 剛 | 熱 | 明 | 太陽 | 左 | 背 | 上 | 高 | 朝 | 奇数 | 吉 | 動 | 攻撃 | + |

| 陰 | 地 | 女 | 柔 | 冷 | 暗 | 月 | 右 | 腹 | 下 | 低 | 夜 | 偶数 | 凶 | 静 | 防御 | ー |

表は一部ですが、相反すること表している事象ってたくさん知っていますよね。

そこで注目して欲しいのが、左と右、上と下。

陽は左と上、陰は右と下にあたります。

いくつかご紹介しますね。

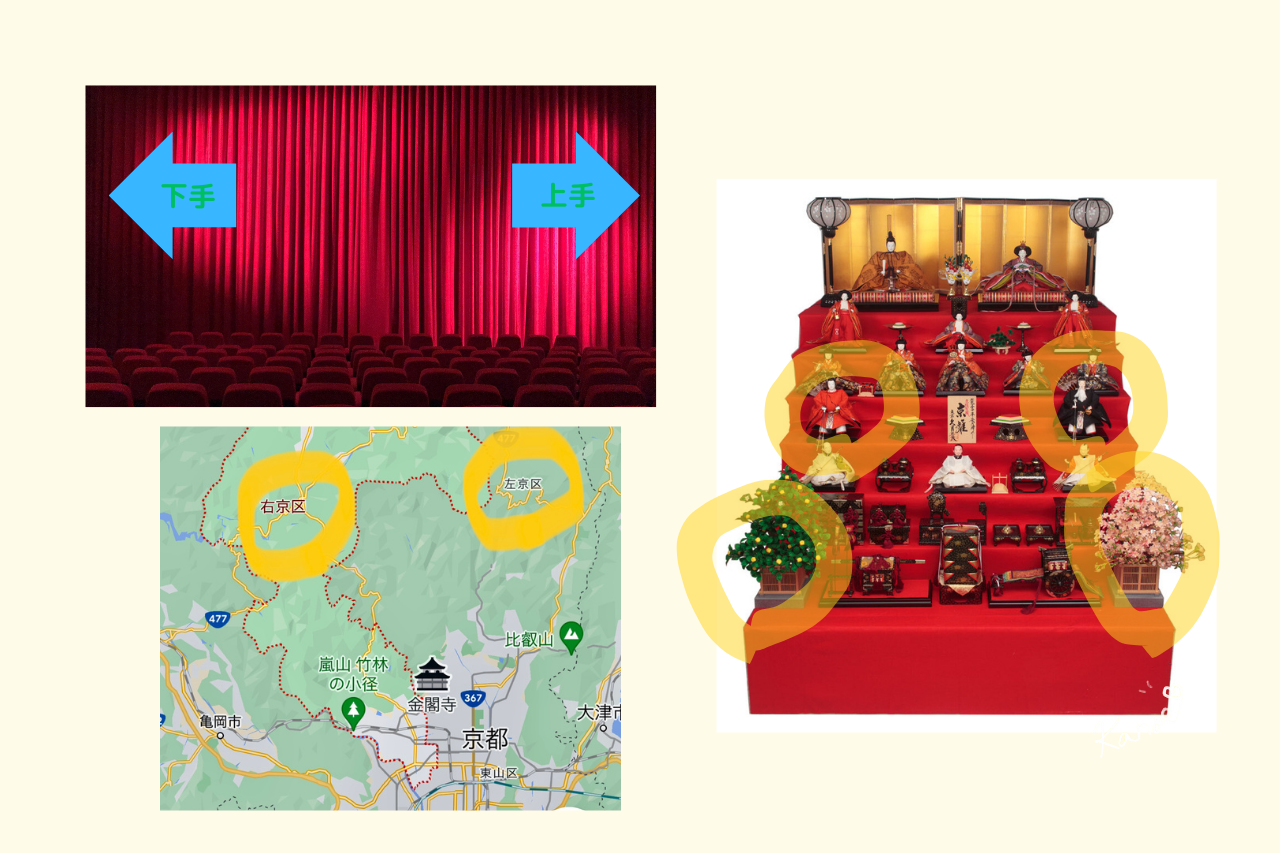

舞台や劇場に行ったことがありますか?

日本の劇場では客席から見て、右を上手といい、左を下手と言います。向かって右が上手です。

つまり、舞台に立っている人から見ると、舞台の左袖が上手、右袖が下手となります。

着物や浴衣を着る時、「右前」ですね。これも相手から見て右が前に来るように着ること。すなわち、自分から見れば左側が前。順番として、陰が下、陽が上なのです。

京都の街の地図です。

京都の地形には陰陽五行が多く取り入れられていることで有名ですが、右京区と左京区は地図で見ると右と左が逆ですよね。これも平安京の帝が玉座に座ると、背中を北にし、南に向かい座っていたことから、帝から見ての右・左となるのです。

わかりやすいものに雛人形があります。

こちらの写真ではお内裏様とお雛様は関東仕様になっていますが、関西ではお内裏様は向かって右側に、お雛様は向かって左側に座します。

変わらないのが左大臣と右大臣、左近の桜と右近の橘。左大臣と右大臣では左大臣の方が役職が上で、長い白髭を生やしている風貌になっています。

他にも皆さんがいつも食べている日本料理のルールは奇数が使われていて、おもてなしの本御前は一汁五菜、懐石料理は一汁三菜、和食屋さんでお造りを注文しても、1種・三種・五種盛りと種類は奇数、盛り付けされて出てくるお刺身の数も奇数です。お祝いのご祝儀も奇数。まだまだあげればたくさんあります。

そんな具合に私たちの生活に溶け込んでいる陰陽説。

さて次は五行説のお話です。

意識していないところで生活に使われているんですよ〜

そんな具合に私たちの生活に溶け込んでいる陰陽説。

さて、次は五行説のお話。

ちょっと馴染みのない漢字が出てくるけど、陰陽があるってわかっていると入ってきやすいと思うよ〜

五行説って?

五行説は、宇宙の一切の万物は木・火・土・金・水の5つの気(五行)によってできているという考え方。成り立ちは陰陽説が先にありました。陰陽説に中国春秋戦国時代の陰陽家の鄒衍(すうえん)が五行説を取り入れて陰陽五行説を唱えたのです。

この世の中の一切の万物は陰と陽2つの気によって生じ、木・火・土・金・水の五行に配当されるという思想で、宇宙にはこの5つの気が循環しているとしています。その5つの気が循環していることを行といい、5行と言います。

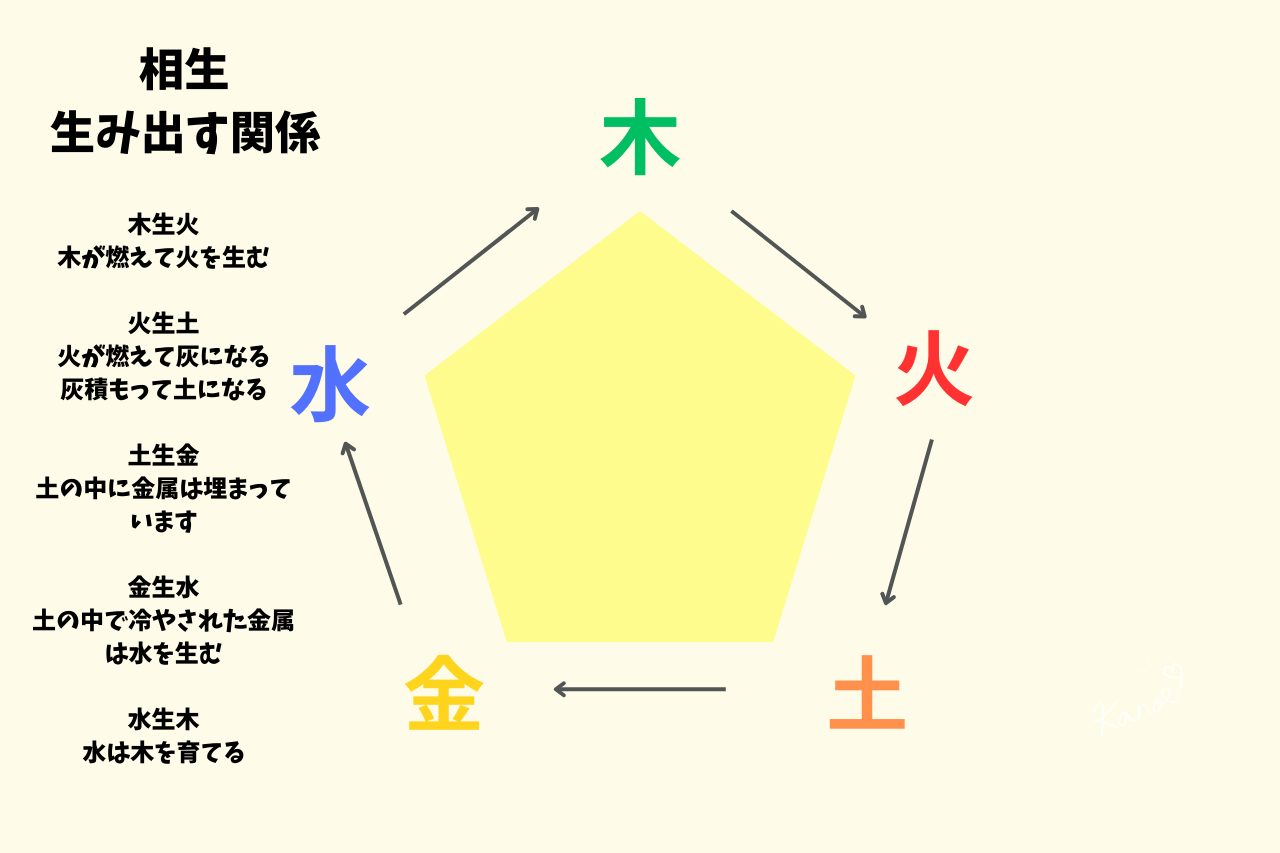

五行には「相生(そうしょう)」の関係と、「相剋(そうこく)」の関係があります。五行の相生と相剋による気の流れによる、万物や事象の変化を説く考え方が陰陽五行説です。

ちょっと図にしてみましょう〜

まずは生み出していく相生の関係から

生み出す関係は穏やかな関係。一方的に与えるだけ。自然で協力的な、親子のような感じ。

次は相剋の関係

相生のように相手に影響を与える関係だけど、力加減しないと相手をやっつけちゃう。お互いに気を遣わないといけない。緊張感ある感じ。

五行の考え方は相生(与える)と相剋(勢いを止める、無くす、消す)の関係を五行説としています。

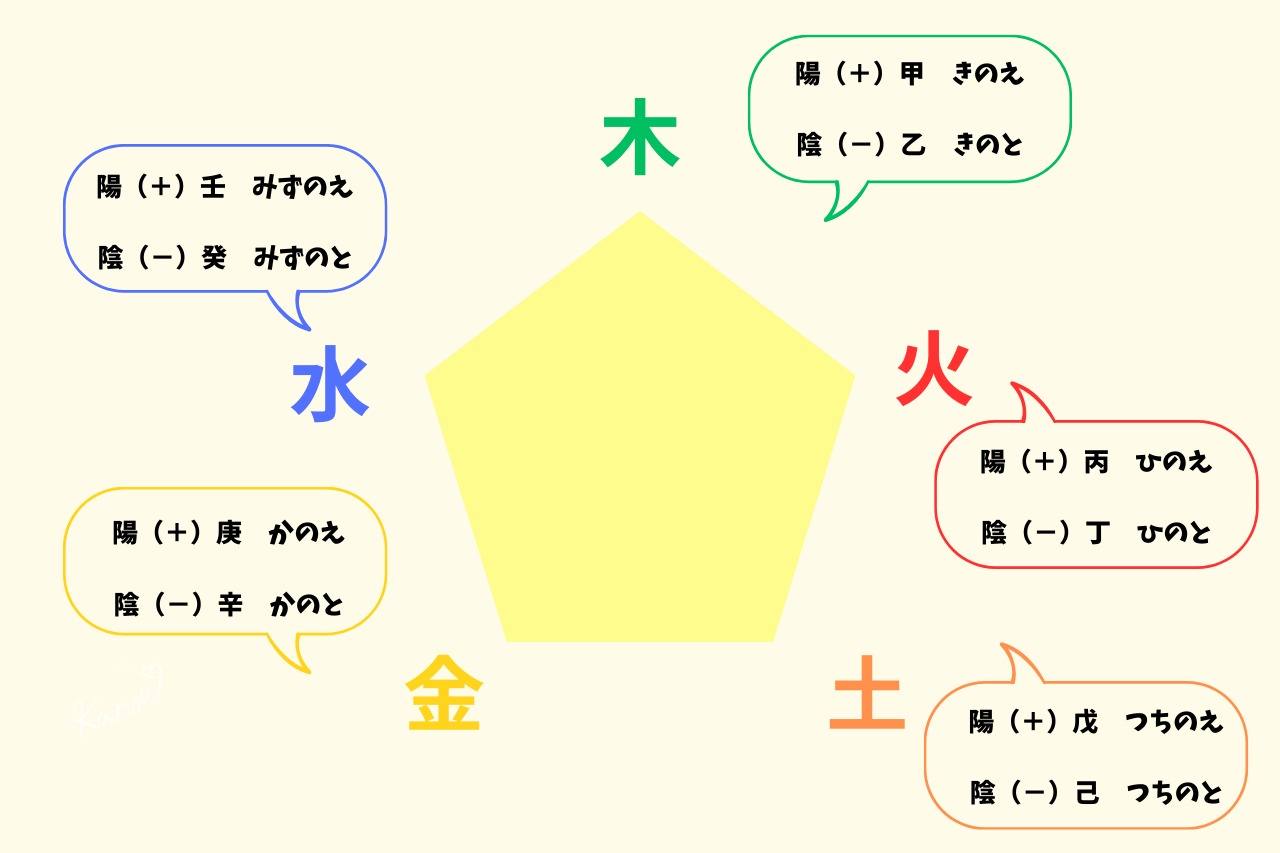

それで木・火・土・金・水は焚き火や物を燃やした時のことを想像してもらえればわかりやすいんだけど、五行それぞれには陰陽があることと、五行はもっともっと大きな物を表しているんです。

木の陽は甲(きのえ)、陰は乙(きのと)。火の陽は丙(ひのえ)、陰は丁(ひのと)。。。

普段使わない漢字だからとっつきにくいかもしれないけど、記号だと思って覚えちゃえばいいと思う。(とはいえ、私も昔、四柱推命を勉強した時、この十干がどうしても馴染めなくって脱落したんだった・・・)

身近に感じてもらえるとするなら、高校野球が行われる甲子園。甲子の年にできたから甲子園って言うんだよ。甲(きのえ:五行)子(ネズミ:十二支)の詳細はまた近いうちに記事書くね。

五行を表にしてみるよ

| 木 | 青 |

| 火 | 赤 |

| 土 | 黄 |

| 金 | 白 |

| 水 | 黒 |

色以外にも表すので足してみます

| 五行 | 五色 | 五季 | 五方 |

| 木 | 青 | 春 | 東 |

| 火 | 赤 | 夏 | 南 |

| 土 | 黄 | 土用 | 中央 |

| 金 | 白 | 秋 | 西 |

| 水 | 黒 | 冬 | 北 |

人間の体にも当てはまるよ

| 五行 | 五臓 | 五腑 | 五官 |

| 木 | 肝 | 胆嚢 | 目 |

| 火 | 心 | 小腸 | 舌 |

| 土 | 脾 | 胃 | 口 |

| 金 | 肺 | 大腸 | 鼻 |

| 水 | 腎 | 膀胱 | 耳 |

他にもたくさんあるので、気になる方は「五行の配当」で調べるとたくさん出てくるよ

こんな感じ。

ちなみに私が陰陽五行に触れて、心が震えた!って言っていたのはこの五行の話。

中国の人は冬になる前には白い食べ物を積極的に摂るの。

ある日、中国の人と話してた流れで一緒にランチに行ったのね。そうしたら、デザートに

「白木耳のシロップ煮」みたいなのを食べてて、甘いシロップの中に白木耳とクコの実、棗が入っているデザート。失礼だけど、木耳って特に味ないし、シロップ煮だから甘いだけなの。(笑)

でもね、「これから寒くなるからこれ食べて備えるんだよ。冬前は白いもの食べて!」って言われて、

その時はぴちぴち若い子ちゃんでスーパー健康だったから気にしなかったけど、年齢重ねて、五行の考え方を食生活に少し取り入れたら、健康で病気知らず!

元々、一年に一度、熱出すか出さないか?の健康女子だった私も2年・3年と熱を出さない更なる健康女子になったの。すこぶる体調もいいし。

それに味も配当されるんだけど

| 五行 | 五味 |

| 木 | 酸 |

| 火 | 苦 |

| 土 | 甘 |

| 金 | 辛 |

| 水 | 鹹(塩) |

なんか甘いものばっかり食べてるなーとか、甘いものを体が欲してるーなんて時、五行では土のグループに甘が配当されてて、同じく土のグループに感情の「思」(思い煩う・ストレス)が配当されてる。ということは、甘いものが食べたい!という時にはストレスが溜まってる。っていうことが考えられるの。

同じストレスでも恐怖を感じるようなことだと、水の「恐・驚」になって、しょっぱいも(鹹 塩気)が食べたくなる。塩気のあるものを食べすぎると、足がむくんだり、喉が渇いたりしますよね。

水の配当にある「腎臓・膀胱」に影響が出るのです。

こういうことが五行でわかる、しかもこれが2500年前からってすごくないですか?!

現在の医学でも体の中は2割程度、脳に至っては数%しか解明されていないと聞いたことがあります。

時代によって変わることはたくさんありますが、

古代の人からの知恵は生活に活かしながら伝えていきたいと思うのです。

中国・台湾・香港の人たちはこれらのことは当たり前に知っているの。

占いという観点からだと、血液型や星座ももちろんどの国でも知っている人ばかり。

日本では血液型は有名だと思う。

「私、A型なんだー」と言えば、

周りの人は「きっちりしている人なんだ」って思うよね。

そんなふうに、陰陽五行や四柱推命が当たり前になったらいいな。って思う。

五行の性質

五行の木・火・土・金・水にはそれぞれ性質があります。

それぞれの五行の中に、前半でお伝えした陰陽があるので、こちらもさっくりお伝えしますね。

木のとは?

木は五行の中で唯一の生命体。成長します。

五行の配当も木は「春」。春は植物が芽吹き、動物は冬眠から目覚めて活動を始めます。

人間で言うと、お母さんからおぎゃーと言って産まれ、赤ちゃん〜青年までの間くらい。

青年という言葉に当てはまる通り、春の色の配当は「青」。青春なんて、まさに木を表す言葉ですね。

ドラマで、若造が!とか、青二才とか聞いたことありませんか?

まだ未熟な状態を指すので、若くて青い時期、これが木。

「始まり」・「活動」・「成長」

木の陽は甲(きのえ)。大きな樹木。

木の陰は乙(きのと)。草花。つた植物もここに入る。

火とは?

太陽や火そのものを指します。(ちなみに月は水ね)

五行の中のエネルギー体。

熱がありますよね。だから季節は夏。

上へ上へ、広がる。

人間でいうと、青年期の若いだけでなく、経験を積むために進んでいく20〜30代の社会人イメージ。

「拡大」・「表現」

火の陽は丙(ひのえ)。太陽。

火の陰は丁(ひのと)。炎・蝋燭の火・焚き火。

土とは?

土は私たちは普段から踏みしめ、足元にある大地や山。

季節によって変わらないです。

土には季節はなく、季節の中心になります。

季節の中心ってイメージつきにくいと思いますが、例えば、夏から秋に変わるとき、

昨日まで夏だった。今日からは秋!という体感はないですよね。

24節気で暦の上では・・・とありますが、30度の夏の気温が、今日から秋だから23度になることはないわけで。

季節の中心の土はこの夏と秋の間を表します。

馴染み深いのが「土用の丑の日」。

夏と秋の間の丑の日が「土用の丑の日」。夏は暑くて力を奪われますよね。

力をつけるためにうなぎを食べます。

ということで、カンの良い方はわかると思います。

季節と季節の間を土用というので、土用は一年に4回あります。

だから夏だけでなく、土用の丑の日はあるんです。

「繋ぐ」・「中央」・「育む」

土の陽は戊(つちのえ)。

土の陰は己(つちのと)。

金とは?

土の中に埋まっている鉱物。

鉱物として土の中にある。実り・結果を表し、季節は秋。

実りの秋〜とはよく言ったものです。

人間で言うと、酸い甘いも経験し熟した状態。

硬く、人の手によって採掘され、人の手によって、使い道が分かれる。

鉱物が刀となって、切り分けることから「分けること」。曖昧さを嫌い、全ての物事に白黒つけたい。

「結果」・「分ける」

金の陽は庚(かのえ)。鉱物・鉄。

金の陰は辛(かのと)。宝石。

水とは?

「天ー水を生ず」というように、全てのものの始まりは水から始まります。

生命の源は海です。生命を生み、育むこともできるし、津波のように全てを破壊することもあります。

人間はお腹の中で生命を誕生させ、お母さんの羊水の中で育ちます。十月十日、お腹の中で命は育まれますが育たなかった場合は流産と言いますが、「流」という言葉が使われているのは水に関係するからですね。

海の深くは光が届かず、深海は真っ暗闇。暗闇は「恐怖」や「孤独」を表し、色は「黒」。

「流す」

水の陽は壬(みずのえ)。海。

水の陰は(みずのと)。雨。

陰陽説・五行説・五行の陰陽まで書いてみました〜

古代の人は観察し、試して、試行錯誤を繰り返し、長い時間をかけてこの理論を体系化して伝えてくれてます。

情報ばっかり多くて、でも何が本当か迷うことがある今こそ、自分の素質を活かして生きることが幸せなんじゃないかな〜って思う。

エンゼルスの大谷翔平選手だって、二刀流なんて30年前では考えられなかったし、周りの人も「できない」って決めつけた。

人に言われるより、自分が「やるか」・「やらないか」だ。

自分に備わっているものしか使えないんだし、自分のことしかわからない。

だって、他人の人生、生きた事ないし。

人の真似するより、自分が突き抜けた人がかっこいい〜

コメント